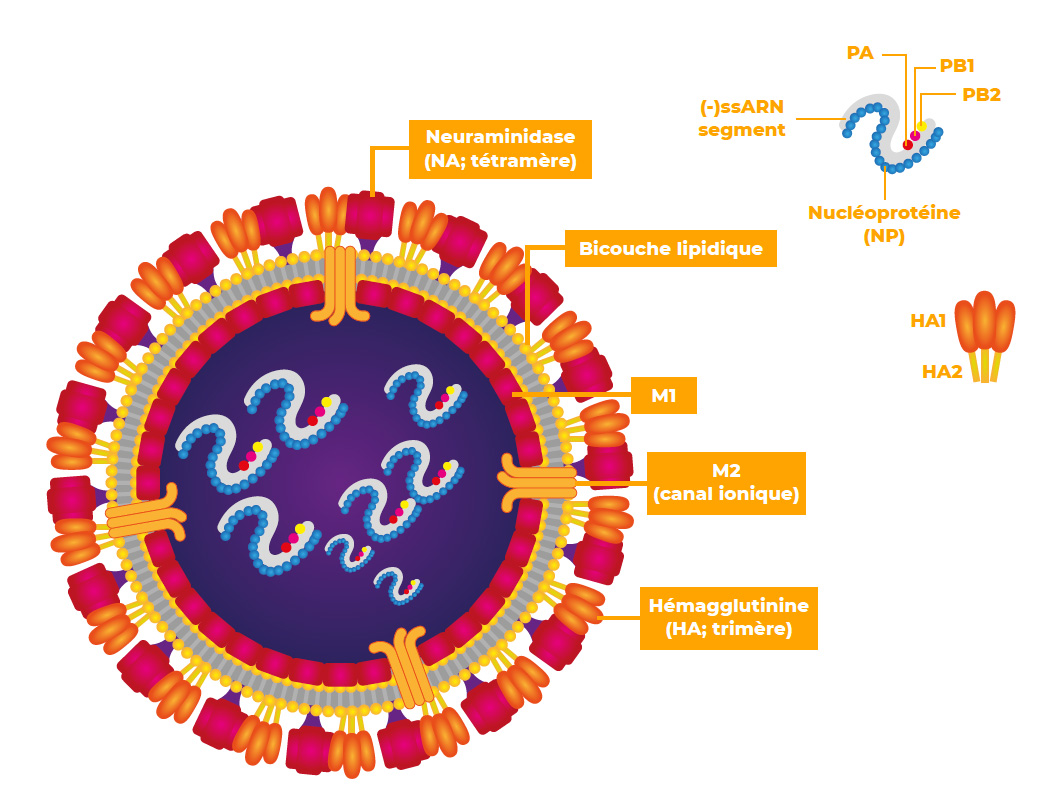

Elle est causée par un virus de la famille des Orthomyxoviridae.

Il s’agit de petits et moyens virus à ARN monocaténaire enveloppés, qui possèdent deux grandes protéines de surface, l’hémagglutinine (H1-H16) et la neuraminidase (N1-N9), avec 144 combinaisons possibles.

Le H et le N donnent leur nom à ces virus, comme H5N1, H5N8 ou H7N7.

La grande variété des virus de l’IA est due à leur potentiel de mutation (dérive antigénique) ou d’échange d’informations génomiques si une cellule hôte est infectée par deux virus différents (déplacement antigénique).

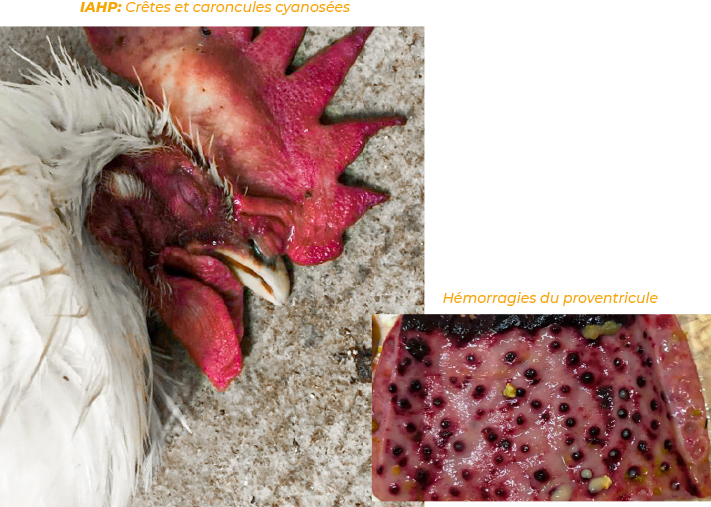

Les infections par la grippe hautement pathogène (IAHP) peuvent entraîner une mortalité pouvant aller jusqu’à 100 % en quelques jours après l’infection.

Les signes cliniques les plus prédominants sont:

Le diagnostic de la grippe aviaire peut se faire par sérologie, mais celle-ci ne pourrait être utilisée que pour surveiller les infections par la grippe aviaire faiblement pathogène (IAFP). Les suspicions de grippe aviaire hautement pathogène doivent être immédiatement examinées par PCR.

De nos jours, la PCR en temps réel est l’un des outils les plus importants dans la lutte contre la grippe aviaire, car elle permet de poser un diagnostic en quelques heures et d’obtenir une confirmation supplémentaire par des laboratoires de référence dans un délai de 24 à 48 heures.

Les réservoirs naturels des virus de la grippe de type A comprennent les oiseaux aquatiques sauvages, dont la majorité est représentée par deux ordres:

Mais il existe de nombreuses autres voies de transmission, comme les vecteurs directs et indirects, la contrebande d’oiseaux (par exemple les coqs de combat) ou les marchés d’oiseaux vivants.

Après avoir été introduit par les oiseaux migrateurs, l’homme est certainement la source de transmission la plus importante.

Les cas suspects doivent être annoncés le plus rapidement possible afin d’éviter une nouvelle propagation du virus.

Le contrôle de l’IAN (Grippe Aviaire à déclaration obligatoire) comprend, pour de nombreux pays, l’éradication du virus par l’élimination des populations infectées.

C’est encore le moyen le plus efficace de lutter contre la maladie, mais il nécessite un réseau d’institutions de diagnostic (qui devrait inclure des laboratoires privés), la volonté de mettre en œuvre les méthodes d’abattage sanitaire et l’élimination sûre des carcasses.

Jusqu’à présent, des vaccins inactivés ont été développés, certains utilisant le principe DIVA (Différencier les animaux infectés des animaux vaccinés).

D’autres types de vaccins sont également en cours de développement, tels que les vaccins à vecteur. Cependant, à ce jour, aucun de ces vaccins ne garantit une immunité guarantie sur le terrain. En d’autres termes, il s’agit d’éviter toute multiplication et propagation du virus.

Afin de permettre la poursuite des échanges internationaux en présence de cas d’IAN, le chapitre 4.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres décrit le zonage et la compartimentation comme une procédure appliquée par un pays conformément aux dispositions de ce chapitre pour la définition de sous-populations ayant un statut sanitaire spécifique sur son territoire aux fins de la lutte contre les maladies et/ou des échanges internationaux.

Le terme “compartimentation” fait référence à une sous-population d’animaux qui sont principalement définis par des pratiques de gestion et d’élevage liées à la biosécurité.

L’acceptation de la régionalisation, mais plus encore de la compartimentation, exige une coopération intense entre l’industrie avicole et les autorités gouvernementales.

Vétérinaire

Vétérinaire